التعريب في اللغة ذو تأثير قوي، وذلك لحاجتها الشديدة له، فهناك ألفاظ غير عربية ودخيلة عليها، ويتحتم وضع معيار أو مقياس تحكم هذه الألفاظ، لأنه لا يجب تواجد لفظ غير عربي من دون سبب أو حاجة، فلذلك أدخل علماء اللغة كثير من هذه الألفاظ في معاجمنا، كما أفرد بعضهم لها بابًا في المعجم، وذلك لأنّ اللغة في شد وجذب، كما أنّها في تطور دائم، وهذا إنٌ دلّ على شيء فإنما يدل على غناها بالثروة اللغوية، وتقبلها لكل جديد. فإن حركة التعريب موجودة منذ الوقت الذي تخالط فيه العرب مع غيرهم من الأمم، لذا نقول أنّ التعريب له تأثيرات ثقافية واجتماعية، كما كان الواقع الذي تم التعامل معه عند العرب، فقام العرب بالتمهيد له، وجعلوه قضية هامّة في مؤلفاتهم. ومما يؤيد التعريب: القرآن الكريم وإعجازه الخالد، فنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وهناك بعض من الألفاظ المعرّبة فيه، والرسول -صلى الله عليه وسلم- خاطب كل قومٍ بلغتهم، كما وردت أحاديث رُويت بلغة بعضهم.

قضية التعريب في اللغة العربية و حركة التعريب

لقد تعرّض علماؤنا إلى قضية التعريب، فكان لابد من إثقال اللغة به، فإن حركة التعريب ليست وليدة العصور الحديثة، فالعرب لم يكونوا في انعزال عن غيرهم من الأمم، وذلك من وقت ما قبل الإسلام، فكانوا على اتصال بمن جاورهم، كالآراميين في الشمال، واليمنيين في الجنوب، كما اتصلوا بالفرس والروم والحبشة.. ولكن بعد الإسلام، اتسعت رقعتهم، وكثُرَت الفتوحات، فاحتكّ العرب بلغات الآخرين، وهذا أول عامل من عوامل قضية التعريب، فكما تداخلت عليهم أفكار مَن جاورهم، وكان التزاوج والنسب صورة أخرى من الاتصال، وأيضًا هناك عامل التطور الحضاري والفكري، فكان له أثر كبير في اللغة، فالمستجدات الطارئة عليها، زوّدتها بألفاظ أعجمية كثيرة، فاستوعبت اللغة الكثير من هذه الألفاظ، ولا زالت تستوعب، بالإضافة إلى عوامل أخرى، كحب الظهور والافتخار، فيعني أنّ المرء كان يتكلم بلغة قبيلته أو قومه، مع رغبته في تزويد ألفاظ أجنبية في كلامه، يفتخر حينها بمعرفته إياها، فيُقحِم في كلامه كلام غير عربي، ويتظاهر أمام من حوله بالثقافة والعلم، ومن ثمّ أصحبت هذه الألفاظ بعد ذلك كثيرة الاستعمال في الكلام، فكان لابد من تعريبها بعد ذلك.

مفهوم حركة التعريب

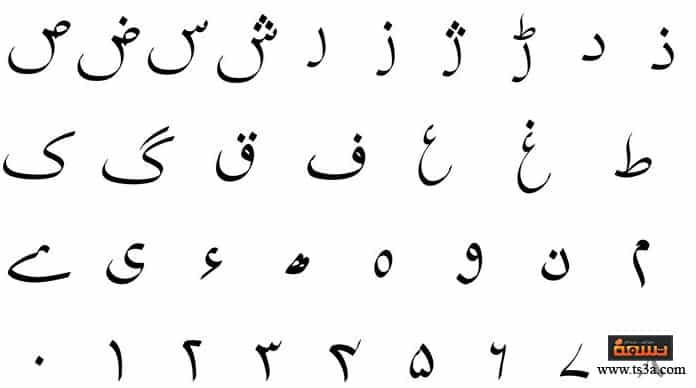

قبل تناول مفهوم حركة التعريب، نوضّح ونبيّن معنى التعريب، في اللغة وفي الاصطلاح، فالتعريب لغة: الإبانة والإفصاح، يُقال: أعرَب الرجلُ أي: أفصح القول والكلام، ويُقال رجلُ مُعرِب أي فصيحًا، وفي تعريف آخر: مصدر من الفعل “عرّب”، أي هذّب، فعرّب الكلام يعني هذّبه من اللحن، أمّا اصطلاحًا: “ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة في غير موضعها، لمعانٍ في غير لغتها”، أما حركة التعريب فهي: ما قام به علماء اللغة من جهود مبذولة، لبيان الألفاظ العربية من الألفاظ الدخيلة عليها، والتفريق بين ما هو عربي فصيح، وما هو أعجمي جديد، لذلك توجد مؤلفات كثيرة في المُعرّبات، ومن مظاهر حركة التعريب: تعريب الكلمات والحروف، وتعريب المصطلحات سواء كان في بعض العلوم كلفظ “الأكسجين”، أو تعريب بعض أسماء الأماكن والأشخاص كبلد “إشبيلية”، وكاسم “السَموأل”، بالإضافة إلى معاجم اللغة، فالمعجم الوسيط، والتابع لجهود مَجٌمَع اللغة العربية، قد ضمّ في أواخر القرن العشرين، كثير من الأسماء والألفاظ وليدة العصر الحديث، فنجد في هذا المعجم، بجانب الألفاظ الجاهلية القديمة، وألفاظ عصر صدر الإسلام، الألفاظ الحديثة والتي استخدمت بعد ذلك.

حركة التعريب في العصر الأموي

حركة التعريب في العصر الأموي، كانت من الحركات العلمية، فانقسمت العلوم في العصر الأمويّ إلى: علوم دينية، وعلوم تاريخية، وأدبية، وفلسفية، وكان من أبرز العلوم التي ظهر عليها نهضة قوية “الأدبية”، فكما نعرف أنّ الفتوحات كانت كثيرة، واتسعت رقعة المسلمين في المشرق والمغرب، وتداخل الموالي، والفرس وغيرهم من الأجناس الأخرى، كل ذلك مهّد للتعريب، فنشير إلى أنّ حركة التعريب ظهرت في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان من أسبابها: دور الموالي، وهم من جاؤوا إلى بلاد العرب، وكانوا أكثر حضارة وانفتاح، فبدأ دورهم عندما أظهروا الرغبة في دراسة العلوم مقارنة بالعرب، فأقبلوا على التطلع، كما ظهر منهم بعد ذلك علماء ولهم مؤلفات قيّمة، ومن أمثالهم “محمد بن سيرين” والذي كان فقيه أهل البصرة، وهذا بالتأكيد أثّر في اللغة العربية. وقاد عبد الملك بن مروان حركة تعريب كبيرة وكان من مظاهرها: تعريب النقود، والقراطيس، والوثائق الرسمية، ودواوين الخراج، مما ساعد في استقلالية الدولة الإسلامية، وسيادة اللغة العربية.

تعريب الدواوين في العصر الأموي

بعد التطورات السريعة في العلوم، وظهور علماء أعاجم لهم قيمة، كان لابد من تدخل الحاكم للحفاظ على اللغة العربية من التصحيف والتحريف، ووضع ضابط لها، فقام الوليد بن عبد الملك بحركة التعريب، حيث أعطى الأمر بتعريب دواوين الدولة الأموية كلها، كما كانت اللغة العربية هي اللغة الأم، بالإضافة إلى ازدهار حركة الترجمة، فتُرجمت كثير من العلوم إلى اللغة العربية، من الطب والكيمياء والفلسفة وغيرها، مما أدى إلى اشتراط كل من يرغب في تعلُّم هذه العلوم، بتعلم اللغة العربية أولًا، فتطورت وازدهرت، ومن ثمّ أُدخِل إليها بعد ذلك الألفاظ الحديثة المستخدمة وقتها، وعُرِّبَت ووضِعَت ضمن قاعدة معيّنة. والذي ترتّب على كل ذلك، صارت اللغة العربية هي الأداة التي بواسطتها يتم تداول الآراء والأفكار، كما حافظت على جوهرها من الضياع، وأيضًا من آثار حركة التعريب : أنّ الأعاجم الذين كانوا يشغلون مناصب في الدولة، وخاصة في كتابة الدواوين، أُجبروا على تعلم اللغة، كما استطاع الخلفاء تعزيز اللغة العربية، وتمييزها عن باقي اللغات الأجنبية الموجودة.

قواعد التعريب

هناك منهج للعرب في تعريب الاسم الأعجمي، فكان لابد لهم من وضع قواعد للتعريب، والقواعد هي: أولًا: بتغيير حروف اللفظ الأعجمي، سواء بنقص بعض الحروف، أو بزيادتها، ومثال ذلك: (قٌليد، وبرنامه، وبنفشه، وبهٌرَه) فقد عُرّبت هكذا: (إقليد، وبرنامج، وبنفسج، وبهَرَج)، ثانيًا: عن طريق إبدال الأصوات، والتي ليست من أصوات العرب، إلى أقرب مخرج من مخارجها، ثالثًا: إبدال صوت له نظير في اللغة، وذلك يقع في خمسة أحرف: (السين والشين، والعين واللام، والزاي)، مثال لذلك: “إسماعيل” الذي كان أصله “إشمائيل”، ولا يقف الإبدال عند هذه الأحرف فقط، فقام العرب بإبدال “لشٌكَر” إلى “العسٌكَر” في إبدال العين لامًا، كما أبدلوا الظاء طاءً فسموا “الناظر” الذي يحافظ على الزرع والتمر “ناطورًا”، رابعًا: تغيير الوزن والبناء، حتى يناسب أوزان وأبنية اللغة العربية، فيأتون بكلمة عربية وأخرى أعجمية، ويجعلون الأعجمية موافقة لها في الوزن والبناء، وأمثلة ذلك: “دِرهَم” ألحقوه “بهِجٌرَع” ومعناه الأحمق أو المجنون، خامسًا: ترك اللفظ الأعجمي على حاله، وذلك إذا كان موافقًا لمنهج العربية في الأصوات والصيغ، والبناء، مثال لذلك “سِجِسٌتان”، ومعناها كورة بالمشرق، أو بلد.

أمثلة على التعريب

وتتضح أمثلة التعريب، إذا تعرّفنا على علامات العُجمة وأولها: خروج الاسم عن الأوزان العربية المعروفة، “كالإبٌرَيٌسَم” أي الحرير، وأيضًا: وقوع الراء بعد النون نحو: “نرجس”، وأيضًا: أن يكون آخره زاي بعد دال، نحو “مهندز”، كذلك عند خلوّ الكلمة الرباعية والخماسية من حروف الذلاقة ككلمة “جَوٌسَق” أي قصر، بخلاف “سفرجل”، وأيضًا كاجتماع الجيم والطاء في كلمة “طاجن”، واجتماع الباء والسين في كلمة “البستان”، واجتماع السين والذال مثل “السذاب”، يعني نبات شبه الرمان، وأيضًا كاجتماع الصاد مع السين، أو الزاي، وهذا “يستحيل تواجد مثال له في أمثلة العرب”، ومثال لذلك أيضًا عندما تجتمع القاف مع الكاف، كما العين مع الحاء مستحيل، وهناك أيضًا: اجتماع التاء مع الثاء أو الذال، نحو “التوت”، فكان أصله توذ أو توث، وتجتمع الهاء والعين في كمات محفوظة نحو “الأهيغ” بمعنى أرغد العيش، “والغيهق” بمعنى الطويل من الإبل. وهذه بعض الكلمات المعرّبة والتي وردت في القرآن الكريم: (إستبرق، أباريق، أسباط، إبليس، إنجيل، إسرائيل، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، إلياس، إدريس، أيوب، الحواريون، دينار، ياقوت..) وغيرها.

شروط التعريب وحكم اللفظ المعرّب

يجب مراعاة الأمور التالية عند التعريب: ألّا نلجأ إلى التعريب إلّا للضرورة، أما عند عدم الحاجة إلى التعريب، فيلزم استخدام الترجمة الدقيقة للمعنى، كما يتحتم الكف عن استعمال اللفظ المعرّب، مع وجود نظيره في العربية، لإحياء الفصيح من الألفاظ، وتقليل الدخيل منها، وأيضًا ألا يكون له مرادف من العربي، فلا فائدة من استعماله، أو يكون له مرادف مساوٍ له في الجرس والاستساغة، فلا داعي إذن لاستعماله، كما يمكن أن يكون له مرادف، لكن الأجنبي أكثر خفة منه، فلا مانع من استعماله، بالإضافة إلى محاولة العلماء إذا اضطروا للتعريب، إنزال الكلمات الأجنبية على الأوزان العربية، وذلك كلما أمكن لهم، مع عدم تركها هكذا دون ضابط، ونشير عند تعريب المصطلحات العلمية، وذلك باستخدام النحت، في الضرورة القصوى وبتقيد شديد، وذلك لأن النحت له علاقة بالذوق، أي ليس كل مصطلح يمكن النحت معه، فيمكن ترك المصطلحات الأجنبية كما هي عن نحتها.

حكم اللفظ المعرّب

واللفظ المعرّب، قد ينزل منزلة اللفظ العربي، فتجرى عليه أحكام الكلام العربي، فكل ما عرّبته العرب كان نوعين: أحدهما أسماء الأجناس “كالإبريسم”، والآخر الأسماء الأعجمية، والتي تعد علمًا في لغتهم كإبراهيم وإسماعيل..، فالنوع الثاني يُمنع من الصرف للعلمية مع العُجمة، أما النوع الأول، فلا يتجاوز حكم اسم الجنس، كبقر، وشجر..، ونشير إلى أن هذه الألفاظ المعجمة، ليس لها اسم اشتقت منه، أي أنها ليست مشتقة، كما أنها بعيدة عن أحكام التصغير، والجمع..، لكن تظهر عليها علامات الإعراب، وبعضها ينون كإستبرق، والتي وردت منونة في القرآن الكريم، وبعضها يجمع كدنانير، ويضاف إليها (ال) في كثير من الكلمات، وفي كلمة “زنديق” أدلة على ذلك، فتتصرف إلى “زندَقة وتزندق”، فتكون دليلًا على أنّ بعض الألفاظ قد تكون مشتقة، كما في “فيلسوف” إلى “تفلسف، وفلسفة”، فرجّح علماء اللغة أن اللفظ الأعجمي، يأخذ حكم اللفظ العربي في كثير من المواضع.

هذا، ولغتنا العربية من أغنى لغات العالم، وتصلح في كل وقت وزمن، ولا تتوقف عند حد معين، بل كل يوم في تطور، وتقبل كل جديد، ولها ما لها من الرونق والتجدد، ولا يجب على علماء اللغة أن يوقفوا أبحاثهم أو حركة التعريب عند هذا القدر، بل يجب مراعاة احتياجات اللغة المستمرة، وخاصة في جهود مجمع اللغة العربية.

الكاتب: آلاء لؤي

أضف تعليق